Dal romanzo di Mann: il compositore Gustav von Aschenbach (Mahler), in età più che matura, resta colpito dalla grazia e delicatezza acerbe (e ambigue) di un giovanissimo polacco, Tadzio, mentre frequenta la spiaggia dell'hotel dove si trova, a Venezia, per risolvere alcuni problemi di salute: far riposare il suo cuore diventato ormai troppo fragile a seguito di alcuni subdoli e insidiosi attacchi. Questo ragazzino (anche interpretato come angelo della morte) che rappresenta la bellezza classica è come un’antica scultura greca mistificata, metafora della creatività ascetica del musicista. Su questa immagine erotica e di morte egli sovrappone il male che sta vivendo e quell’intima sofferenza per un’omosessualità che a lungo è rimasta oppressa. Ma quel ragazzino non verrà sfiorato, almeno secondo quella metodica estetica della narrazione adoperata da Mann, se non con lo sguardo e la sublimazione che ne fa l’arte, eppure chiaramente incarnerà nel lettore la non pudica visione di un sogno rappreso, dove il Dioniso (lo spirito divino di una realtà smisurata, "l’immagine mitologica dell'impulso vitale, della creatività, del desiderio colto nel suo aspetto più produttivo e pre-razionale", come suggerisce Nietzsche) è espressione orgiastica di un impeto che non vuole essere trattenuto.

Ora, gli argomenti fra i due sessantenni non riguardano l’innocenza, sebbene se ne possa anche discutere, volendo, almeno nel ripercorrere la storia del loro incontro, o di altri incontri, o nel tentativo di capire, per esempio, proprio con l’espediente della narrazione, esattamente chi tenta e chi viene tentato fra Gustav e Tadzio in quel gesto di reciprocità, guardarsi, sebbene quel gesto sia stato solo alluso, oppure allusivo. Riguardano invece la capacità e la volontà di esprimerla quella tentazione assoluta, così da imprimerla nell’arte. Perché quella tentazione può essere un’ispirazione. Per la scrittura, nelle parole, che sono sempre eversive e dissidenti (certo solo quelle degli scrittori che sono onesti). Per la musica, nell’aria, nella modalità in cui cerca di salvaguardarci dalla carnalità, per un’estetica filosofica che vuole essere la massima espressione artistica.

Tra passione e creatività ascetica c’è la narrazione del nostro tempo, la penna di Bennett, con quella sua ironia non del tutto cinica di una ruvida insofferenza del corpo nudo che, assai più tangibile attraverso gli umori circostanti, riguarda irrisolti conflitti che spesso rimangono celati.

La voce cupa e malinconica, il sentimento amaro, l’umanità vibrante di Bennett sono magnificamente interpretati da Ferdinando Bruni nel ruolo dello scrittore; la fragilità, l’inibizione, il nascondimento imposto sono di Elio De Capitani mentre interpreta solennemente il musicista asceta.

Questo pezzo ripercorre soltanto quaranta pagine del testo, stringendo l’attenzione esclusivamente sull’incontro fra i due artisti (e della parola, cruda, con la forma contemplativa che è della musica), ma è questo solo un esperimento di approfondimento sull’arte, e sul conflitto esistente tra sensualità e spirito. Forse porterà, fra una o due stagioni, a una messa in scena assai più complessa. Almeno questo è ciò che auspicano i due interpreti per come sembrano essere stati avvinti da questo racconto.

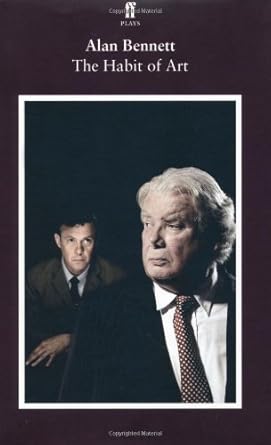

Alan Bennett - The Habit of Art (Londoon Review of Books, 2011)

The Habit of Art by Alan Bennett directed by David Muse - The StudioTheatre

Straordinaria scena finale di "Morte a Venezia" dal fim di Luchino Visconti

Concezione dell'arte dal film "Morte a Venezia" di Visconti

COPERTINA "THE HABIT OF ART" DI ALAN BENNETT